特許と実用新案の違い

特許と実用新案はよく似た制度ですが、以下のような違いがあります。

| 特許 | 実用新案 | ||

|---|---|---|---|

| 保護対象 | 物 | ○ | ○ |

| 方法 | ○ | × | |

| 取得の難しさ | 難しい | やさしい | |

| 取得までの時間 | 長い(数年) | 短い(数ヵ月) | |

| 費用 | 高い | 安い | |

| 権利の有効期間 | 長い(出願日から原則20年間) | 短い(出願日から10年間) | |

| 権利行使前の権利有効性判断(技術評価書) | なし | あり | |

大まかに言うと、特許権は権利の効力が強いのですが、その分、取得が困難で時間とお金が必要です。逆に実用新案権は、権利の効力は弱いのですが簡単に取得できるという長所があります。

重要な点について少し詳しく見てみましょう。

保護対象の違い

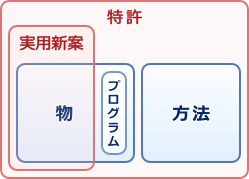

右図のように、特許の方が実用新案より広い範囲を保護対象にしています。

特許では「物」も「方法」も保護対象になりますが、実用新案では「方法」は保護対象になりません。ここで言う「方法」とは、「化学物質の製造方法」や「海苔の養殖手法」などのことです。

また、コンピュータープログラムについては、特許では「物」として扱われて保護対象になりますが、実用新案では「物」として扱われないので保護対象になりません。

取得手続きの違い

特許を取得するには、特許庁の審査官による審査に通る必要があります。このため、特許では出願から特許取得まで、通常、1年以上の時間がかかります。

一方、実用新案は出願するだけで無審査で取得できます。このため、実用新案権は特許権に比べて非常に短い時間で取得できます。

権利行使の違い

特許や実用新案を取得した後、他社による権利侵害を見つけた場合は、差止請求や損害賠償請求を行いますが、こうした権利行使の際の手続きが特許と実用新案では大きく異なります。

特許の場合は、権利侵害を見つけたらすぐに差止請求/損害賠償請求等ができます。

一方、実用新案ではまず特許庁に権利が有効であるか否かを評価してもらう必要があります(実用新案技術評価書制度)。実用新案は新規性や進歩性等に関する審査がされずにそのまま考案が登録されるため、権利行使前に権利の有効性について肯定的な判断を得なければ権利行使ができません。評価結果が出るまで数ヵ月間待つことになりますし、もし権利の有効性について否定的な評価になれば、差止請求や損害賠償請求等を諦めることになります。