自分たちが知財に対する取り組みを始めるとか、知財に取り組まなければならないというとき、どこから考えるべきでしょうか。

まずは、自社ビジネス、あるいはこれから行おうと考えているビジネスの全体を見渡してみることをお勧めします。例えば、サプライチェーンを考えてみると、自社がどのような「知財」を創り出して有しているのか、どのような「知財」を創り出すべきなのか、どのように対応すべきかが見えてきます。

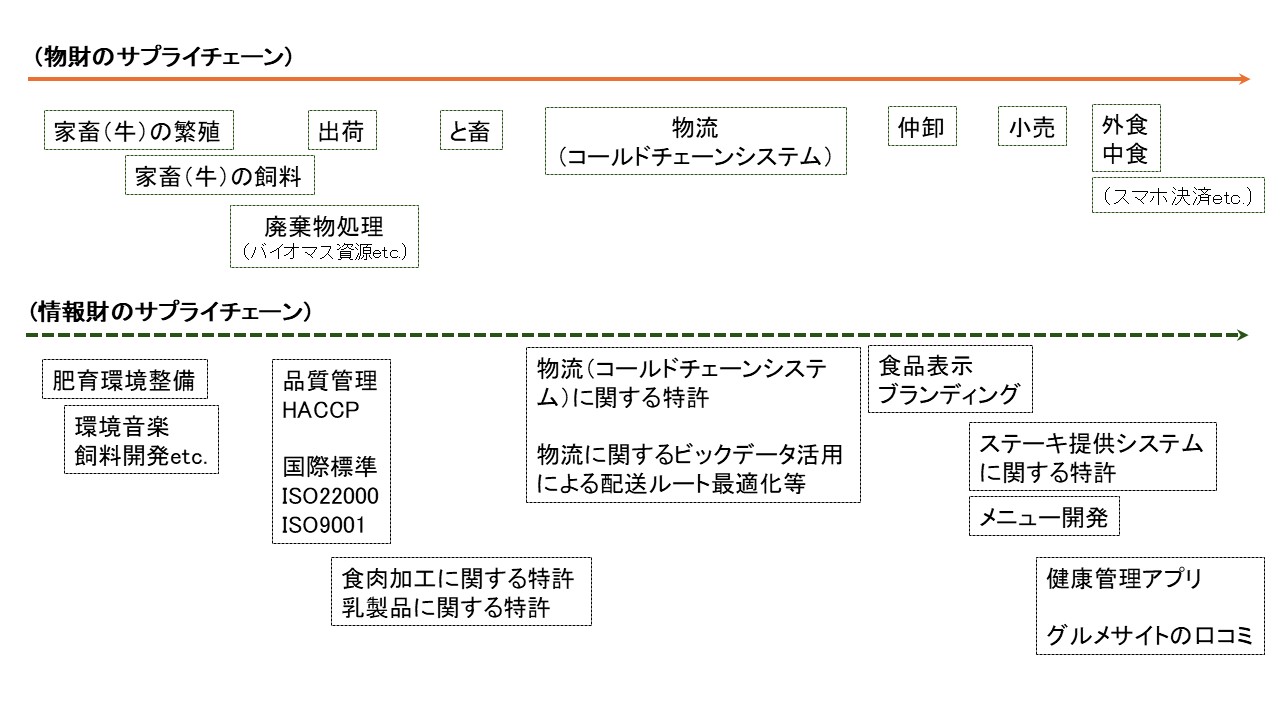

サプライチェーンを考える際にはちょっとしたコツがあります。それは、「物財のサプライチェーン」と「情報財のサプライチェーン」とを分けて考えることです。

例えば、食肉を考えてみます。食肉における「物財のサプライチェーン」と「情報財のサプライチェーン」は、例えば、以下のような流れになります。

このように、物財のサプライチェーンに照らして情報財のサプライチェーンを考えると、実に様々な情報が創り出されていることが分かります。上記では、例えば、家畜を繁殖させて生育する工程において、品質向上のために家畜に音楽を聞かせたり、飼料にお酒(ビール)を混ぜたりする工夫がなされています。また、外食においては顧客にステーキを提供するシステムが創り出され、そのシステムについて特許が成立している例もあります。

これらの情報各々が「知的情報のかたまり」となります(サービスの場合も同様です)。一つのビジネスは複数の「知的情報のかたまり」の組み合わせで成り立っていることがこれでよく分かると思います。もちろん、サプライチェーンのすべてに自分たちが関わっているとは限らないでしょう。その場合であっても、1つの商品やサービスのサプライチェーンのどこかで関わっていると思います。

そして、知的情報のかたまりの中に技術的アイデアがあれば発明の対象になり得ますし、商品のネーミングという知的情報のかたまりがあれば商標登録出願の対象になります。その他、情報の内容によってさまざまな知的財産権の対象になります。

では、知的財産権の対象であるから必ず権利化しなければならないのでしょうか?

そうではありません。経営戦略そして知財戦略に照らし、あるビジネスにおいて自社商品の市場における差別的優位性を獲得していくために必要であれば特許や商標を出願し、そうでなければ秘匿化したり、あえて公開したりする等の手段を採用します。そして、知的財産権の対象にならない知財についても、ビジネスで活用できるように仕立て上げ、実際に使っていきます(そもそもビジネスは知的情報のかたまりによって構成されているので、知財を使わざるを得ません。)。

「知財」を「知的情報のかたまり」として捉えると、このように考えることができます。

by 今 智司