「知財」とは「知的情報のかたまり」です。そして、ビジネスは知的情報のかたまりの束によって構成されています(小さな知財部~サプライチェーンを見れば「知財」も見えてくる 参照)。ビジネスが知的情報のかたまりで構成され、自分たちの元にも知的情報のかたまりが数多くあることが分かったとして、知財をどのように扱えばよいのでしょうか?

そのためには、自社の戦略を十分に理解しておく必要があります。

以下では「戦略」と「知財」との関係について少し詳しくお話ししますが、「戦略」が難しそうだなと思ったら、「自分たちの商品・サービスがお客様から選ばれる状態にするために、自分たちはどのように変わらなければならないのかをハッキリさせ、実際に代わるために実行する」ことが「戦略」だと思って下さい。

「戦略」とは?

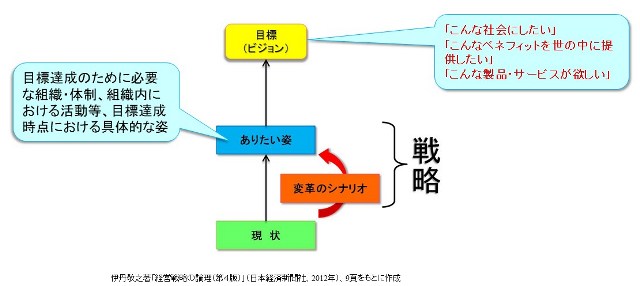

まずは、「戦略」とはどのようなものかを頭の中に入れておく必要があります。「戦略」は、以下の流れに沿って設定し、実行していきます。

①目標[ビジョン]を設定する

まず、自分たちがどのような状況を作りたいのか、つまり、目標[ビジョン]を明確に設定することが必要です。知財の使い方は様々であり、同じ知財でも目標によって扱い方が変わるためです。

例えば、自社商品が顧客によって選択されて売れることにより、利益を確保できる状態を継続させる、というような目標を設定します(実際はもっと具体的な内容になるでしょう)。

②「ありたい姿」をデザインする

次に何をするかというと、目標を実現するための「ありたい姿」を明確にします。目標設定までは誰もが実行しますが、「ありたい姿」を明確にデザインすることまではなかなか多くないようです。しかし、「ありたい姿」を適切に作っておかないと、間違った方向にビジネスが進みかねません。

この「ありたい姿」とは、目標が実現しているときの自社及び自社を取り巻く環境がどのようなものか、というものです。具体的には、目標が実現しているときにおいて必要な組織・体制、組織内における活動等の具体的な姿です。これをデザインすることが重要です。

③「現状」を把握し、「ありたい姿」とのギャップを明確にする

そして、「現状」、つまり、現時点における自社及び自社を取り巻く環境を把握します。その上で、「現状」と「ありたい姿」とのギャップを明確にします。

つまり、目標を達成するために自分たちに何が足りないか、何を創り出していかなければならないかを明らかにします。

④「戦略」を設定する

この「ギャップ」を埋めるためのシナリオ、それが「戦略」です。ギャップを埋めるには、誰が、いつ、どこで、何をするのかを決定しなければなりません。

つまり、戦略を実行するとは、「現状」と「ありたい姿」との「ギャップ」を明確にし、その「ギャップ」を埋めるための行動のことを指します。

「戦略」と「知財」との関係とは?

このギャップを埋めるためにしなければならないコトには様々なものがあります。どのようなコトも何らかの知的情報のかたまりで構成されている点は同じです。

そのため、ギャップを埋めるためにしなければならないコトを明らかにし、その「コト」の中に知的財産権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法等々)で対応すべき「コト」があれば、知的財産権法で対応し、そうでなければ別の手段で対応する、という判断を実行していく必要があります。

例えば、ウェブ上の販売サイトやリアル店舗で顧客によって選択されるためには何らかの目印、つまり、商標が必要になるとか、そもそも商品を製造するための製造工程を確立し、製造工程での技術ノウハウを保護しなければならないとか、商品の技術的特徴を特許で保護すべきとかです。また、商品が顧客の元に届くまでの流れを確立しなければならず、その際には顧客名簿を作成すること等が必要になりますが、顧客名簿等を営業秘密として扱う(不正競争防止法の範疇)といったようなことも実行する必要が生じることもあります。

これらの行動はいずれも、「戦略」を策定しているからこそできるものです。

自社が何を実現したいのか、何をするのかという目標を決定し、目標の実現に必要なありたい姿を明確化し、現状とありたい姿とを比較して足りない部分を埋めるために何をするのか決定するのが戦略です。そして、その戦略を実行するにあたり、知財(特に、知的財産権法)で対応すべきところを見出して対応する、というのが知財担当者の仕事となります。

by 今 智司

(参考文献)伊丹敬之著「経営戦略の論理(第4版)」(日本経済新聞社、2012年)